ブログ

貧血対策には鉄分だけじゃ不十分

こんばんは!

檜垣由梨子です。

貧血にお悩みの方!

貧血だからってひじきばかり食べていませんか?

結論、貧血対策には

「ビタミンC」と「糖質」も必要!

という話をしていきます。

貧血とは、血液中の赤血球またはヘモグロビンの量が正常よりも少ない状態。

赤血球に含まれるヘモグロビンは体内のすみずみまで酸素を運ぶ働きがあります。

貧血になると筋肉や臓器など細胞の各組織に十分な酸素が供給されません。

疲れやすい、めまいがする

息切れする、冷えやすい

などの症状が現れます。

貧血の種類は原因ごとにいくつかあるのですが、

もっとも多いと言われるのは「鉄欠乏性貧血」。

「鉄欠乏」が原因だから、鉄分が豊富といわれているひじきを

食べていることが多いんですよね。

私もマラソンをやっているので、

長距離走をやっている周りの貧血者はひじきをよく食べていると聞きました。

サプリメントで補っている人もいますね。

しかし、鉄分を体の中で消化吸収し赤血球を作り出すには鉄分だけでは不十分。

鉄分を吸収してくれる、ある栄養素が必要なのです。

その代表的な栄養素が「ビタミンC」と「糖質」。

ビタミンCはコラーゲンの生成や免疫の維持・向上のほか、

鉄の吸収を助ける働きがあります。

ビタミンCはみかん等の柑橘類に多く含まれます。

ビタミンCは抗酸化作用もあるので、

切って空気に触れても変色しないのが特徴です。

(例えば、リンゴはすぐ変色しちゃいますが

グレープフルーツは変わらないですよね)

そして意外に盲点なのが糖質。

貧血対策に糖質が必要と言われる理由は、

糖質がエネルギー源となり、体内の様々な生理的プロセスを支える役割を果たすからです。

赤血球を作り出す主要源、いわば材料となりますし、

代謝機能・消化機能を正常に保つことにも貢献します。

以上を踏まえると、

・毎日1個は柑橘系果物を摂ること

・毎食最低でもご飯1杯分は食べる

を心がけると良いです。

私の場合、一人暮らしで果物がついつい抜けがちなので

意識して食べるようにしています。

他にも貧血対策の原因によっては、

・赤血球の形成にもろ関わってくるビタミン12(鮭や貝類に多い)

・DNAの合成・修復や神経系の健康にも役立つ葉酸(緑黄色野菜に多い)

の不足にも注意です。

夏の暑い時期は汗をかいてビタミン・ミネラルが出ていきやすいうえ

さらに食欲も低下しやすく栄養不足に陥りやすい。

普段は大丈夫だよ、という人も貧血に要注意です!

はい、ということで最後までお読みいただき

ありがとうございました!

暑い日が続いていますが、

しっかり貧血対策をして乗り切っていきましょう

ps.メルマガはじめました

メルマガはじめました

【メルマガはじめました】

・トレーナー歴10年

・タバタ大好き!

・フルマラソン2時間53分57秒

の私が、疲れにくいカラダづくりの専門家として、クスリに頼らない運動・栄養・休養法を毎日配信していきます。

学生時代からトレーニング指導はやっていて、

気づいたら10年、みてきたお客さんも1200人は超えたかな…

ランニングコーチの仕事も入れるともっと多くなります。

運動習慣のあるなしに関わらず、「アルコール」と「ぽっこりお腹」については特に悩みが多い印象です。

あと、睡眠もかな…

人に会って話を聞くと、ああ、こんな悩みがあるんだ…とか。

大学時代にだいぶ知識の貯金はしてきたけど、科学はやっぱり進歩していることもあり、

日々参考書を読んだりセミナーや講座にも参加したりして勉強しています。

そこから得た情報を分かりやすくアウトプットして、皆さんの健康づくりに役立てていければ幸いです。

登録者限定動画もありますヨ

疲れにくいカラダづくりのために

タバタトレーニングをこなす上で

「いかに疲労をためないか」

疲労の原因を知り、その解決策を知り

行動ベースで実践する。

疲れにくいカラダの専門家として

皆さんに元気をお届けするために、

私も日々勉強しています!

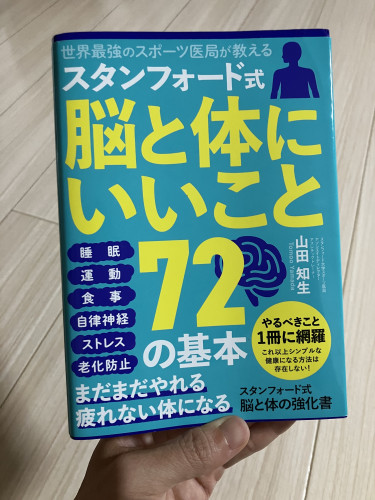

この本には、疲れにくいカラダづくりのヒントが散りばめられています!

疲労の原因。要するに

「脳内物質」と「自律神経」の問題。

結局は”脳”の問題ですね。

ベストセラーになった「運動脳」にも似たようなこと書いてあったなあ。

呼吸については

「息を吐き切ること」がポイント。

即効性もありますよ。

そしてビタミンC。

ビタミンCはいいぞ〜

・コラーゲン生成

・免疫の維持・向上

・鉄の吸収促進→貧血予防

みかん系の柑橘類が取りやすいですよね

暑い時期でも食べやすいし。

(出身が愛媛県なのでみかん推し!)

柑橘類といえば、切っても変色しないもの。

抗酸化作用もありますから。

一つでも二つでも、

ぜひ実践してみてください!

メルマガはじめました。

立命館大学時代の先輩、奥松代表トレーナーと面談

夕方には立命館大学時代の先輩、

奥松功基さんとのzoomミーティングでした。

タバタのことを聞かせてってことでしたが…

奥松さんはリオールジムという、

女性向け特に乳がん経験者向けの

パーソナルトレーニングサービスを

経営されている代表トレーナー。

博士課程まで進学して学を修め

自ら論文投稿や学会発表も行うという…

科学的根拠に基づいて指導されている

スタイルは私も大いに見習いたい。

データを取るって大事ですね。

それにしてもタバタ、人気だなあ!

タバタの需要、ありますよね?

みんなタバタ、好きですよね?!

特に初心者向け…

もとはオリンピックレベルの

アスリートのトレーニングが始まりですが

体力レベルが高くない人向けの

タバタこそ社会に求められている気がする!

タバタのブランドを保ちつつ、

広く正しく実践してもらえるように

していきたいです!

奥松さん、お声かけいただきありがとうございました!

タバタトレーニングまだまだ改良続けています!