ブログ

東浦町のパーソナルトレーニングで姿勢改善に挑戦。猫背を改善するためのポイントは?

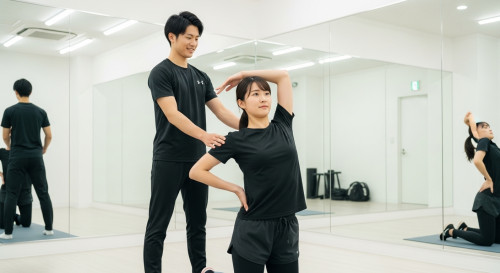

東浦町のパーソナルトレーニング流の姿勢改善術!猫背を改善するためのポイントを意識して理想のスタイルへ

東浦町で猫背や姿勢の崩れを根本から改善したいなら、姿勢分析付きのパーソナルトレーニングと自宅ストレッチを組み合わせることが最も効率的です。一言で言うと、「原因を見極めて、鍛える部分と緩める部分を明確にすること」が、無理なく続く姿勢改善の近道になります。

【この記事のポイント】今日の要点3つ

- 東浦町のパーソナルトレーニングでは、姿勢分析にもとづき猫背や反り腰の原因を特定し、トレーニングとストレッチを一体で行います。

- 週1〜2回のパーソナルトレーニングと、毎日5〜10分の自宅ストレッチを組み合わせることで、現実的に続けやすく効果も出やすくなります。

- 健康運動指導士・健康経営アドバイザーが在籍する当施設では、個人の姿勢改善だけでなく、企業の健康経営にもつながるプログラムを提供しています。

この記事の結論

- 東浦町で姿勢改善・猫背改善を目指すなら、姿勢分析付きパーソナルトレーニング+自宅ストレッチの二本立てが最も効率的です。

- 猫背改善の鍵は、「背中・お尻・体幹を鍛え、胸・太もも前を緩める」というシンプルなバランスづくりです。

- 写真撮影や可動域チェックで現状を見える化し、定期的に見直すことで、無理なく良い姿勢を習慣化できます。

- 企業向けには、短時間・高効率の運動指導を通じて、従業員の姿勢改善と生産性向上を同時にサポートできます。

東浦町のパーソナルトレーニングで姿勢改善を目指すべき理由は?

姿勢の悩みを長年抱えている方ほど、東浦町のパーソナルトレーニングでの専門的な姿勢評価と個別メニューが効果的です。一言で言うと、「自分では気づけないクセを見抜き、必要な筋肉だけをピンポイントで鍛えられる」のが大きなメリットです。たとえばデスクワークによる猫背や、育児・家事による腰のハリなど、生活パターンに合わせてトレーニング内容を調整できるため、日常の動きそのものが変わっていきます。

- 初心者でも安心できるよう、事前に姿勢写真や可動域テストで現状を見える化します。

- 健康運動指導士が在籍しているため、運動が苦手な方や痛みのある方にも安全な負荷で指導できます。

- 週1回程度の通所と自宅での5分ケアを組み合わせる「現実的に続けられる設計」が特徴です。

東浦町のパーソナルトレーニングで姿勢改善・猫背改善はどう進む?

一言で言うと、「姿勢評価→原因分析→トレーニング→ストレッチ→生活習慣アドバイス」という流れで、猫背を段階的に整えていきます。当社では、この一連のプロセスを一人ひとりの体力や生活リズムに合わせてカスタマイズし、無理のないペースで習慣化を目指します。

姿勢評価と原因分析はどう行う?

最初の一歩は「今の姿勢を客観的に知ること」です。当社では、立位や横向きの姿勢写真、簡単な動作テスト(前屈・肩の動きなど)を行い、どの部位が硬く、どこが弱いのかを整理します。たとえば、猫背の多くは胸まわりや太もも前の硬さ、背中やお尻・体幹の弱さがセットになっているため、チェック結果をもとに「鍛えるべき筋肉」と「緩めるべき筋肉」を明確にしていきます。

猫背改善のためのトレーニング内容は?

一言で言うと、「背面を鍛え、前側を緩める」のが猫背改善トレーニングの基本です。当社のパーソナルトレーニングでは、ヒップリフトやローイングなどの背中・お尻トレーニングに、体幹を安定させるプランクなどを組み合わせます。さらに、胸や太もも前を伸ばすストレッチも同時に行うことで、丸まった姿勢からスッと伸びた姿勢へ移行しやすい身体づくりを進めます。

生活習慣と自宅ストレッチのポイントは?

最も大事なのは、ジムでの時間だけでなく「日常の座り方・立ち方・歩き方」を整えることです。セッションでは、壁立ちでの姿勢チェックや、在宅ワーク中の椅子の座り方、スマホを見るときの目線の高さといった、毎日の動きのコツもお伝えします。そのうえで、毎日5〜10分でできる猫背改善ストレッチ(太もも前のストレッチ、胸のストレッチ、背中とお尻の簡単筋トレ)を宿題としてお渡しし、1か月ごとに変化を確認しながら継続をサポートします。

東浦町のパーソナルトレーニングで姿勢改善と健康経営はどうつながる?

東浦町のパーソナルトレーニングは、個人の姿勢改善だけでなく、企業の健康経営にも直結する仕組みづくりが可能です。一言で言うと、「短時間・高効率の運動指導」を通じて、従業員の猫背や肩こり・腰痛を軽減し、生産性向上と離職防止を同時に目指せます。

企業向け健康経営プログラムの特徴は?

当社の健康経営支援では、健康経営アドバイザーと健康運動指導士が連携し、企業の経営課題に合わせた運動プログラムを設計します。たとえば、デスクワーク中心の職場では、肩こりや猫背をテーマにしたオンライン体操や、短時間の姿勢リセットセミナーを導入することで、勤務時間内にも無理なく取り組める仕組みをつくります。従業員アンケートや健康診断結果といったデータをもとに、実施前後の変化も確認しやすい形でご提案します。

パーソナルトレーニングを企業で活用するメリットは?

一言で言うと、「キーマンの姿勢改善が、組織全体の健康意識向上につながる」ことです。経営層や管理職がパーソナルトレーニングを活用し、猫背や体調不良を改善していく姿は、社内にとって強いメッセージになります。実務面でも、短時間で行えるタバタトレーニングや時短エクササイズを組み合わせることで、残業が多い部署でも取り入れやすく、参加しやすい健康経営施策として機能します。

オンライン・対面を組み合わせた柔軟な導入方法

東浦町周辺の企業にとって「オンライン+対面」のハイブリッド型が導入しやすい形です。当社では、現地での姿勢評価会やセミナーと、定期的なオンラインエクササイズ・フォロー面談を組み合わせることで、業種や勤務形態に合わせた柔軟な運用を実現しています。これにより、在宅勤務の多い部署でも、出社ベースの現場スタッフでも、同じコンセプトの姿勢改善・健康づくりを共有できます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 東浦町で姿勢改善に通う場合、頻度はどのくらいが良いですか?

週1〜2回のパーソナルトレーニングと、毎日5〜10分の自宅ストレッチが現実的で効果的な頻度です。

Q2. 猫背改善にはどのくらいの期間が必要ですか?

個人差はありますが、3か月程度で姿勢写真の変化を実感しやすく、6か月以上で習慣レベルの定着を目指すケースが多いです。

Q3. 肩こりや腰痛があってもパーソナルトレーニングを受けられますか?

はい、姿勢評価と可動域チェックを行ったうえで、負荷よりフォームを重視したメニューにすることで、安全に取り組めます。

Q4. 運動が苦手でも姿勢改善の効果は出ますか?

運動経験がなくても「低〜中強度のトレーニング+簡単ストレッチ」を継続すれば、猫背や姿勢の変化は十分期待できます。

Q5. 企業として健康経営プログラムを導入するメリットは何ですか?

従業員の姿勢改善や疲労軽減により、生産性向上・医療費抑制・離職率低下など、経営指標の改善が期待できます。

Q6. オンラインだけで姿勢改善は可能ですか?

姿勢写真の共有とオンライン指導を組み合わせれば、オンラインのみでも姿勢改善は十分可能で、遠方の方や在宅勤務の方にも適しています。

Q7. 東浦町のどんな人にパーソナルトレーニングの姿勢改善がおすすめですか?

デスクワークで猫背や肩こりが気になる方、産後や更年期で体型や姿勢が変わったと感じる方、将来の健康のために早めに対策したい方におすすめです。

まとめ

- 東浦町で姿勢改善・猫背改善を目指すなら、姿勢分析付きパーソナルトレーニングと自宅ストレッチの組み合わせが最も効率的です。

- 背中・お尻・体幹を鍛え、胸と太もも前を緩めるバランスづくりが、猫背改善の基本ポイントです。

- 個人向けの姿勢改善プログラムに加え、企業向け健康経営支援としても、短時間・高効率の運動指導で従業員の健康と生産性向上を同時にサポートできます。

東浦町で本気で姿勢改善・猫背改善に取り組むなら、専門家によるパーソナルトレーニングを軸に、日常に根づく習慣づくりから始めてみませんか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️♂️ あわせて読みたい記事

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️ 東浦町のパーソナルトレーニングとは?

〜健康づくりと続けやすさにこだわる、

地域密着型フィットネスのご案内〜

👉 記事はこちら

https://humanfitnesshigashiura.com/diary/category/1293108

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💪🏽 ヒューマンフィットネス東浦 🏋️♀️

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞【電話】

090-4264-6609

🎥【YouTube】

https://www.youtube.com/@ヒューマンフィットネス東浦

📸【Instagram】

https://www.instagram.com/yuriko_athlete/

🐦【X(旧Twitter)】

📘【Facebook】

https://www.facebook.com/p/ヒューマンフィットネス東浦-100088459235733/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東浦町のパーソナルトレーニングでランニングを始めたい方へ。膝痛を防ぐ走り方の注意点は?

東浦町のパーソナルトレーニングで学ぶ正しいランニング!膝痛を招かない走り方の注意点をプロが解説

東浦町でランニングを始めるなら、膝痛を防ぐフォーム指導と筋力トレーニングをセットで受けられるパーソナルトレーニングが最も安全で効率的です。

【この記事のポイント】

- 東浦町のパーソナルトレーニングなら、ランニングフォームと膝痛対策を同時に学べます。

- 膝痛を防ぐ最も大事なポイントは「姿勢・着地・筋力」の3つをバランスよく整えることです。

- 健康運動指導士が在籍するジムなら、健康づくりとランニングパフォーマンス向上を両立できます。

この記事の結論

- 東浦町でランニングを始める方は、フォーム解析と筋力アップをセットで行うパーソナルトレーニングを選ぶべきです。

- 膝痛を防ぐには、走り方だけでなく、姿勢改善・股関節周りの筋力強化・適切な練習量管理が不可欠です。

- ランニング初心者ほど、動画撮影を用いたフォームチェックと個別メニューでの段階的なレベルアップが効果的です。

- 企業向けの健康経営支援として、ランニングを取り入れた運動プログラムを設計することも可能です。

- 「膝にやさしい走り方」を専門家と一緒に身につけることが、長く走り続けるための近道です。

ランニング初心者が東浦町のパーソナルトレーニングを選ぶべき理由

ランニング初心者ほど自己流ではなく、東浦町のパーソナルトレーニングで基礎を固めるべきです。膝痛などのランニング障害の多くは「フォームの癖」と「筋力不足」から起こり、自分ではなかなか気づけません。当ジムでは、健康運動指導士がランニング経験や体力レベル、既往歴(膝痛・腰痛など)を丁寧にヒアリングし、30〜60分の枠で無理のないプログラムを設計します。

具体例として、

- ランニング未経験の方には「速歩き+軽いジョグ」からスタートし、週1〜2回のパーソナル+自宅エクササイズを組み合わせます。

- すでに膝に不安がある方には、まず筋力・柔軟性チェックと姿勢分析を行い、一定期間はウォーキングと筋トレ中心で膝への負担をコントロールします。

ランニングを始める前に"走れる体"を作ることで、挫折やケガを防ぎながら楽しく続けられる環境を整えることが重要です。

ランニング初心者がまず押さえるべき3つのポイント

初心者がまず押さえるべき点は「姿勢」「シューズ」「練習量」の3つです。姿勢が崩れた状態で距離だけを伸ばすと、膝・腰への負担が急増します。そこで当ジムでは、ストレッチポールを使った姿勢リセットや、正しい立ち方・歩き方の練習を行い、その上でジョギングに移行していきます。

シューズに関しても、クッション性やフィット感など、足の形と走り方に合うものを選ぶ簡単なチェック方法をレクチャーします。練習量は「週あたり何キロ」ではなく、「時間」「心拍数」「主観的なきつさ」を基準に、オーバーワークを防ぐよう調整します。

自己流ランニングで膝痛が起きやすいパターンとは?

「いきなり距離を伸ばす」「速度を上げすぎる」「坂道ばかり走る」など、急激な負荷のかけ方が膝痛の典型的な原因です。特に、ダイエット目的で突然毎日ランニングを始めたり、休日にだけ長距離を走ったりすると、筋力や腱・靭帯が耐えきれず痛みが出やすくなります。

当ジムのパーソナルトレーニングでは、

- 1週間の生活リズムを確認した上で、現実的に続けられるランニング頻度と時間を提案します。

- 故障中の方には、ストレッチや筋トレなど「痛みを悪化させないトレーニングメニュー」を提示し、復帰までのステップを明確にします。

最も大事なのは、痛みを我慢して走り続けないことです。早めにフォームと負荷のかけ方を見直すことで、長期的なランニングライフを守ることができます。

東浦町ならではのパーソナル環境の強み

東浦駅周辺で通いやすく、定額制のフィットネスとパーソナルトレーニングを組み合わせられる点が当ジムの強みです。東浦駅前に位置し、月額制のジム利用と個別のパーソナルトレーニングを組み合わせることで、「自分でも練習しつつ、定期的に専門家にチェックしてもらう」というスタイルを取りやすくなっています。

また、健康運動指導士・健康経営アドバイザーとして、生活習慣病予防や職場の健康づくりなど、単なるスポーツ指導に留まらない視点でサポートできる点も特徴です。ランニングを「健康投資」として位置づけ、個人の目標(完走・タイム・体重管理)と企業の健康経営の両面から伴走できることが、地域密着型ジムとしての価値だと考えています。

東浦町のパーソナルトレーニングでランニングフォームを整えるには?

膝痛を防ぐ走り方を身につけるには、「上半身の姿勢」「足の着地」「ピッチ(回転数)」を意識的に整えることが重要です。東浦町のパーソナルトレーニングでは、動画撮影や姿勢分析を活用しながら、これらの要素を一つずつ修正していきます。初心者の方でも、ポイントを絞ったフィードバックと、ウォーミングアップからクールダウンまでの一連の流れを反復することで、安全にフォームを定着させることができます。

具体的には、

- 最初の数回は「立ち方・歩き方・軽いジョグ」までに絞り、動画で自分の動きを確認します。

- その後、膝の位置や足の接地音、腕振りなど、膝痛の原因になりやすい動きを重点的に修正していきます。

走り方のクセを見える化し、小さな修正を積み重ねることが膝痛予防の近道です。

姿勢:胸を開き、骨盤をまっすぐ保つ

膝痛予防で最も大事なのは「上半身の姿勢」を先に整えることです。猫背・反り腰・左右どちらかへの傾きがあると、着地の衝撃が膝関節に集中しやすくなります。

当ジムでは、

- 壁に背中を付けて立ち、頭・肩・お尻・かかとが自然に壁に触れる感覚を確認する「壁立ち」を行います。

- ストレッチポールの上に仰向けで寝て、胸を開きながら肩まわりをリセットするエクササイズを実施し、楽に胸を開ける姿勢へ導きます。

この「楽な良い姿勢」のまま歩く練習からスタートし、徐々にジョギングへとつなげることで、膝への負担を軽減したランニングフォームを身につけていきます。

足の着地:ブレーキをかけない走り方とは?

「足を前に伸ばしすぎないこと」が膝痛対策の鍵です。かかとが体より前に出て着地する「ブレーキ走り」は、膝への衝撃を大きくし、特に膝の前側に痛みが出やすくなります。

パーソナルトレーニングでは、

- 動画を使って、自分の足が「腰の真下〜少し前」に落ちているかを確認します。

- 接地時間が長すぎて"ドスン"と落ちていないか、足音やリズムを一緒にチェックします。

フォアフット(前足部)やミッドフット(足裏全体)での着地が適しているかどうかも、足首・ふくらはぎの柔軟性や筋力を見ながら個別に判断します。「誰にでもフォアフットが正解」というわけではないため、体の状態に合わせた段階的な導入が必要です。

ピッチとストライド:膝に優しいリズムの作り方

膝への負担を減らすには、ストライド(歩幅)を無理に広げるより、ピッチ(1分間の歩数)をやや高めに保つことが重要です。歩幅が広すぎると、着地衝撃が大きくなり、膝やすねの痛みにつながりやすくなります。

当ジムでは、

- メトロノームアプリやBPM付きの音楽を活用しながら、自分に合ったピッチを探していきます。

- 最初はウォーキングでピッチを一定に保つ練習を行い、その感覚を保ったままゆっくりジョグへ移行します。

初心者がまず押さえるべきポイントは、速く走ることよりも「リズムよく軽く走る」感覚をつかむことです。これにより、膝だけでなく心肺にも無理のないランニングを続けられます。

ランニングで膝痛がある方へ。東浦町のパーソナルトレーニングでできる具体的な対策

すでに膝痛がある方は、自己判断で走り続けるより、トレーナーと一緒に原因を整理しながら段階的に復帰プランを組むべきです。膝痛の多くは「フォームの崩れ」「筋力不足」「負荷のかけすぎ」の3つが重なって起きており、痛みの部位やタイミングによって対処法が変わります。東浦町のパーソナルトレーニングでは、カウンセリングと動作チェックを通して、どの要素が膝痛の主因になっているかを見極め、走り方とトレーニング内容を一緒に組み立てていきます。

具体例として、

- 走り出してすぐ前側が痛む方には、膝の曲げ伸ばしと太ももの前側のストレッチ・フォーム修正を優先し、ペースを落として短時間から再開します。

- 走り終わった後に内側や外側が痛くなる方には、股関節周りの筋力と柔軟性に着目し、体幹トレーニングや臀部のエクササイズを重点的に行います。

最も大事なのは、痛みのサインを"無視せず活かす"視点で練習内容を見直すことです。

膝痛予防のための筋力トレーニングメニュー

膝痛対策の筋トレは「太ももの前だけ」でなく、太ももの裏・お尻・ふくらはぎ・体幹をバランスよく鍛えることが重要です。一部だけを鍛えると動きのバランスが崩れ、かえって膝に負担をかける場合があります。

当ジムでよく取り入れるメニューの一例です。

- ヒップリフト:お尻と太ももの裏を鍛え、骨盤の安定性を高める。

- サイドプランク:体幹の横の安定性を高め、膝が内側に入るのを防ぐ。

- カーフレイズ:ふくらはぎを鍛え、衝撃吸収と推進力をサポートする。

これらを30〜60分のパーソナル枠の中で、体力や症状に合わせて回数やセット数を調整しながら実施します。膝を守るためには"膝以外"の筋肉をしっかり使える体づくりが欠かせません。

故障中でもできるストレッチ・エクササイズ

痛みが強い時期は「走ること」を一旦控え、ストレッチや低負荷トレーニングで回復を促すことが最優先です。特に、太ももの前側・もも裏・股関節周りの柔軟性が落ちていると、膝関節に余計なストレスがかかります。

ランニング障害のストレッチでは、

- 脚の付け根やもも裏をじっくり伸ばし、膝を床につけたまま行うことで、足首ではなく股関節周囲に刺激を入れることがポイントになります。

- 回数よりも「呼吸を止めずにリラックスして20〜30秒キープすること」を大切にします。

当ジムでは、故障中の方にも「できること」にフォーカスし、筋力・柔軟性を維持しながら復帰までのステップを具体的に示すことで、モチベーションの低下を防ぎます。

膝痛からの安全なランニング復帰 6ステップ

膝痛からの復帰は「痛みのコントロール → 筋力・柔軟性の回復 → フォーム調整 → ランニング再開」と段階的に進めることが大切です。

- カウンセリングで痛みの部位・経過・生活習慣を確認する。

- 姿勢・歩き方・関節可動域・筋力をチェックし、原因の仮説を立てる。

- ストレッチと筋力トレーニングを中心に、痛みの軽減と基礎体力の回復を図る。

- ウォーキングから再開し、動画でフォームを確認しながら改善ポイントを共有する。

- ジョグを短時間から入れ、ピッチや着地などの走り方を微調整する。

- 痛みの有無を確認しつつ、距離・時間を少しずつ増やす。

このプロセスを専門家と伴走しながら進めることで、再発を防ぎつつ、以前よりも安定した走りを目指すことができます。

よくある質問

Q1. ランニング初心者でも東浦町のパーソナルトレーニングは受けられますか?

受けられます。初心者向けに姿勢づくりとウォーキングからスタートするメニューを用意し、体力や膝の状態に合わせて段階的にランニングへ移行します。

Q2. 膝に痛みがあってもパーソナルトレーニングは可能ですか?

可能です。痛みの部位や程度を確認した上で、ストレッチ・筋トレ・フォーム修正など、膝に負担をかけないメニューを中心に構成します。

Q3. 1回のパーソナルトレーニングはどのくらいの時間ですか?

30〜60分が基本です。その中でカウンセリング、動作チェック、エクササイズ、フォーム指導をまとめて行い、効率よくトレーニングします。

Q4. ランニングフォームのチェックはどのように行いますか?

動画撮影や姿勢分析を用いて、足の着地位置・上半身の傾き・腕振りなどを確認し、膝に負担がかかりやすい動きをその場でフィードバックします。

Q5. ダイエット目的でも利用できますか?

利用できます。脂肪燃焼やメタボ対策を目的としたプログラムにも対応し、ランニングだけでなく筋トレや食事のアドバイスも組み合わせてサポートします。

Q6. 企業の健康経営としてランニングプログラムを導入できますか?

導入できます。健康経営アドバイザー・健康経営トレーナーが在籍し、社員向けの運動セミナーやオンライン・対面での運動プログラムをオーダーメイドで設計します。

Q7. どのくらいの頻度でパーソナルトレーニングを受けるのがおすすめですか?

週1回が目安です。自宅やジムでの自主トレと組み合わせることで、フォームの定着と体力向上を両立しやすくなります。

Q8. オンラインでランニングの相談や指導は受けられますか?

受けられます。オンラインパーソナルトレーニングにも対応しており、自宅からフォームチェックやエクササイズ指導を受けることが可能です。

Q9. どのような資格を持ったトレーナーが担当しますか?

健康運動指導士や健康経営アドバイザーなど、健康づくりと運動指導の専門資格を持つトレーナーが担当し、安全で効果的なプログラムを提供します。

まとめ

- 東浦町でランニングを始める・続ける方には、フォーム指導と筋力トレーニングを同時に行えるパーソナルトレーニングが最適です。

- 膝痛を防ぐための最も大事なポイントは、「姿勢」「着地」「ピッチ」と、太もも・お尻・体幹などの筋力をバランスよく整えることです。

- すでに膝痛がある方も、段階的な復帰プランとストレッチ・筋トレ・フォーム修正を組み合わせることで、より安全にランニングへ戻ることができます。

- 個人の目標だけでなく、企業の健康経営の観点からも、ランニングを取り入れた継続しやすい運動環境づくりをサポートいたします。

東浦町でランニングを習慣にしたい方は、膝にやさしい走り方をプロと一緒に学べるパーソナルトレーニングをぜひご活用ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️♂️ あわせて読みたい記事

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️ 東浦町のパーソナルトレーニングとは?

〜健康づくりと続けやすさにこだわる、

地域密着型フィットネスのご案内〜

👉 記事はこちら

https://humanfitnesshigashiura.com/diary/category/1293108

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💪🏽 ヒューマンフィットネス東浦 🏋️♀️

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞【電話】

090-4264-6609

🎥【YouTube】

https://www.youtube.com/@ヒューマンフィットネス東浦

📸【Instagram】

https://www.instagram.com/yuriko_athlete/

🐦【X(旧Twitter)】

📘【Facebook】

https://www.facebook.com/p/ヒューマンフィットネス東浦-100088459235733/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東浦町のパーソナルトレーニングで学ぶランニング中の膝痛の走り方の注意点を総まとめ

東浦町のパーソナルトレーニング流のランニング指導。膝痛の走り方の注意点を意識して痛みから卒業

一言で言うと、東浦町でランニング中の膝痛に悩む方は、フォームと筋力を東浦町のパーソナルトレーニングでセットで整えることが最短ルートです。

【この記事のポイント】今日の要点3つ

- 東浦町のパーソナルトレーニングでは、ランニングフォームの動画チェックと筋力・柔軟性評価を組み合わせて、膝痛の原因を特定していきます。

- 膝痛の走り方の注意点は、「体幹とお尻で支える」「着地衝撃を減らす」「距離とペースを段階的に上げる」の3つが柱になります。

- ヒューマンフィットネス東浦はランニングイベントや健康ラン・ウォークも開催し、走る楽しさとケガ予防を両立した地域密着型のサポートを行っています。

この記事の結論

- ランニング中の膝痛は、フォーム・筋力・柔軟性・練習量の4つを見直すことで大半が予防・軽減できます。

- 東浦町のパーソナルトレーニングでは、健康運動指導士が膝や腰に負担をかけない走り方を、評価とトレーニングを通じて具体的に指導します。

- 痛みがある状態で我流のランニングを続けるより、早期にフォーム動画チェックと個別メニューを受けた方が、長く走り続けられる可能性が高くなります。

- ヒューマンフィットネス東浦は、個人向けパーソナルだけでなく、企業向け健康経営支援としてランニング・運動プログラムも提供しています。

- 一言で言うと、「東浦町でランニングを長く楽しみたいなら、膝痛対策込みのパーソナルトレーニングを早めに取り入れるべき」です。

東浦町のパーソナルトレーニングでランニング膝痛を防ぐには?

結論から言うと、東浦町のパーソナルトレーニングでランニング中の膝痛を防ぐには、「評価→フォーム修正→筋力・柔軟性アップ→練習設計」という流れで段階的に取り組むことが重要です。

当施設では、健康運動指導士がランニング障害予防とパフォーマンスアップの両方を見据えて指導するため、ただ筋トレをするだけのジムとは一線を画しています。

- 走りながら膝の外側が痛くなる「ランナー膝(腸脛靭帯炎)」は、着地衝撃とフォームの癖が重なることで起きやすい症状です。

- ふともも前側だけを使う走り方や、膝から下だけで地面を蹴るフォームは、膝への負担を増やす典型パターンです。

- 東浦町のパーソナルトレーニングでは、膝だけでなく足首・股関節・体幹まで含めてチェックし、「どこが原因で膝にしわ寄せがきているのか」を一緒に整理していきます。

例えば、平日はデスクワークで休日だけ10km以上走る40代ランナーの場合、股関節まわりの硬さと体幹の弱さからフォームが崩れ、膝や腰に負担が集中するケースが多く見られます。

このような方には、週1〜2回のパーソナルセッションでフォーム動画チェックを行い、自宅でできる5分間エクササイズを組み合わせることで、「走るほど楽になるフォーム」への変化を目指します。

東浦町のパーソナルトレーニングで学ぶ「膝にやさしいランニングフォーム」とは?

結論として、膝にやさしいランニングフォームとは「体幹とお尻で体を支え、重心の真下に静かに着地し、上半身と下半身が連動して進む走り方」です。

東浦町のパーソナルトレーニングでは、このフォームを身につけるために、ランニングドリルと動画チェックを組み合わせた指導を行っています。

体幹とお尻で支える走り方とは?

一言で言うと、「膝ではなく骨盤まわりで衝撃を受け止めるフォーム」を身につけることがポイントです。

腰が落ちて猫背のまま走ると、着地のたびに膝だけで衝撃を受ける形になり、膝痛や腰痛のリスクが高まります。

- 体幹トレーニング(プランク、デッドバグなど)で、走っている最中も上半身の軸がぶれにくい状態を作ります。

- お尻と太もも裏(ハムストリングス)の筋力アップにより、膝をロックさせずにスムーズに前へ押し出す動きがしやすくなります。

- 当施設では、ランニング前の動的ストレッチとドリルで、走るための筋肉にスイッチを入れてから本練習に入るスタイルを推奨しています。

東浦町で開催しているランニングイベントでも、開会後に動的ストレッチやドリルで体を温めてから走り出す流れを取り入れており、日頃のパーソナルトレーニング内容と一貫した指導を行っています。

膝に優しい着地のポイントは?

結論から言えば、「重心の真下に静かに置くように着地し、ブレーキにならない足の運び方を身につけること」が膝に優しい走り方の注意点です。

足を前に投げ出すような接地や、かかとから強く叩きつける着地は、膝の負担を大きくします。

- つま先が必要以上に上を向かないようにしながら、膝を軽く曲げた状態で足を置くようなイメージを練習します。

- 着地音を「できるだけ静かにする」ことを意識すると、自然と衝撃吸収がうまくなる傾向があります。

- 東浦町のパーソナルトレーニングでは、トレッドミルや屋外でのランニングフォームを動画撮影し、着地位置と膝の角度を一緒に確認しながら修正を進めます。

ランニング障害予防のストレッチ編では、足首・股関節の柔軟性を高めることで、着地時の関節の動きに余裕を持たせる重要性も解説しています。

東浦町でのランニングイベントとフォーム習得

一言で言うと、「イベントで実戦に近い走りを、パーソナルでフォームの土台作りを」という組み合わせが理想です。

ヒューマンフィットネス東浦では、「東浦健康ラン・ウォーク」など地域のランニングイベントを通じて、楽しみながら走れる場を提供しています。

- 健康の森の周回コースを、ペース別にチームで走る形式にすることで、無理なく自分のレベルに合ったペース配分を体感できます。

- ストレッチやドリルをイベント冒頭に実施することで、ケガ予防の重要性を自然と学べる構成になっています。

- 日常のパーソナルトレーニングとイベント参加を組み合わせることで、「練習で覚えたフォームを本番で試す」というサイクルが作りやすくなります。

東浦町のパーソナルトレーニングで膝痛ランナーが押さえるべき注意点は?

結論として、膝痛ランナーが東浦町のパーソナルトレーニングでまず押さえるべき注意点は、「痛みの程度を見極める」「負荷を上げる順番を守る」「一人で抱え込まず相談する」の3つです。

この3つを守ることで、復帰後の再発リスクを大きく減らせます。

痛みのサインをどう見極める?

一言で言うと、「歩いても痛いレベルなら一度医療機関で診断を受け、走るのは一旦ストップすべき」です。

膝の熱感や腫れ、階段昇降時の鋭い痛みがある場合、単なる疲労ではなく炎症が進んでいる可能性があります。

- 痛みがランニング開始直後から強く出る、日常生活にも支障が出る場合は、整形外科での診察が優先です。

- 医師の診断を踏まえたうえで、パーソナルトレーニングでできる範囲の運動やストレッチを調整することで、安全なリハビリと再発予防が可能になります。

- 痛みの程度や場所を記録しておくと、トレーナーが原因推定やメニュー調整を行いやすくなります。

ヒューマンフィットネス東浦でも、医師の許可を得たうえで、ランニング復帰に向けた段階的なトレーニングをサポートしています。

練習量とペースの上げ方のコツは?

結論として、「距離もペースも一度に増やさず、どちらか一方ずつ少しずつ」が膝痛の走り方の注意点です。

急激に距離やスピードを増やすと、フォームが崩れやすく関節への負担も一気に増えます。

- 週あたりの走行距離は、前週比で10〜20%増までを目安にすると、ケガのリスクを抑えやすくなります。

- インターバル走や坂ダッシュなど負荷の高い練習を入れる場合、前後の日はジョグや休養日にしてメリハリをつけることが重要です。

- 東浦町のパーソナルトレーニングでは、仕事や家庭のスケジュールも踏まえながら、無理なく続けられる練習計画づくりを一緒に行います。

たとえば、週末だけ長く走る会社員ランナーには、平日に短時間の体幹トレーニングやフォームドリルを取り入れ、週末の負荷とのギャップを埋める提案を行っています。

企業単位で膝痛・腰痛ランナーを減らすには?

一言で言えば、「個人任せではなく、企業として健康経営の一環としてランニング・運動支援を整えること」が最も効率的です。

東浦町では健康経営推進事業が展開されており、地域の専門家と連携しながら従業員の健康施策を進めやすい環境が整っています。

- ヒューマンフィットネス東浦では、朝礼や昼休みを活用した短時間の運動指導、オンラインでのグループセッション、健康セミナーなどを提供しています。

- ランニング好きな従業員向けに、フォームチェック会や膝痛対策講座を社内イベントとして実施することも可能です。

- 健康経営アドバイザーと健康経営トレーナーの資格を持つ担当者が、経営課題と従業員の健康を両面から捉えた提案を行うため、「ただの福利厚生」で終わらない施策設計ができます。

このように、個人のパーソナルトレーニングと企業の健康経営支援を組み合わせることで、膝痛・腰痛ランナーを減らし、生産性向上にもつなげられます。

よくある質問

Q1. 東浦町のパーソナルトレーニングは、ランニング初心者でも受けられますか?

受けられます。初心者や女性でも続けやすい内容で、フォームや基礎体力作りから丁寧にサポートする体制が整っています。

Q2. 膝痛がある状態でもランニング指導を受けても大丈夫ですか?

痛みの程度によります。日常生活でも痛い場合は医師の診断を優先し、その上で許可された範囲の運動を一緒に調整していきます。

Q3. ランニングフォームのチェックはどのように行いますか?

主に動画撮影を使います。トレッドミルや屋外での走りを撮影し、着地位置・膝の角度・上半身の姿勢を一緒に確認しながら改善ポイントを整理します。

Q4. ランニング膝(腸脛靭帯炎)になったときのトレーニングはどうなりますか?

まず炎症を悪化させない範囲の運動から始めます。ストレッチと筋力トレーニングを中心に、痛みの出ない範囲で徐々に負荷と距離を増やしていきます。

Q5. ランニング前後のストレッチで特に重要な部位はどこですか?

股関節・太もも前後・お尻・足首が重要です。これらの柔軟性を高めることで、着地時の衝撃分散とフォーム安定につながります。

Q6. 企業としてランニングや運動の取り組みを支援したい場合、相談はできますか?

相談できます。健康経営アドバイザーが在籍しており、東浦町の健康経営推進事業とも連携しながら、社内向けの運動・ランニングプログラムを提案します。

Q7. 東浦町でランニング仲間やイベントを探したいのですが?

ヒューマンフィットネス東浦のランニングブログや「東浦健康ラン・ウォーク」などのイベント情報が役立ちます。ペース別のチーム走などで仲間づくりもしやすい環境です。

Q8. 自宅でもできるランニング向けトレーニングはありますか?

あります。体幹トレーニングやお尻・太もも裏の筋トレ、自宅での5分エクササイズなどを組み合わせるメニューを個別に提案しています。

Q9. オンラインでのパーソナルトレーニングは対応していますか?

対応しています。オンラインと対面の両方に対応しており、ランニングフォーム指導や体操指導を遠隔で受けることも可能です。

まとめ

- 東浦町のパーソナルトレーニングは、ランニングフォームと筋力・柔軟性をセットで整え、膝痛の根本原因にアプローチします。

- 膝にやさしい走り方の注意点は、「体幹とお尻で支える」「静かな着地」「距離とペースの段階的な増加」の3点が柱です。

- ヒューマンフィットネス東浦は、個人向けパーソナルと企業向け健康経営支援、地域のランニングイベントを組み合わせ、東浦町のランナーを総合的にサポートしています。

最後に、結論を短く明確にまとめると、「東浦町でランニング膝痛から卒業したい方は、早めにパーソナルトレーニングで走り方とカラダの使い方を整えるべき」です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️♂️ あわせて読みたい記事

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️ 東浦町のパーソナルトレーニングとは?

〜健康づくりと続けやすさにこだわる、

地域密着型フィットネスのご案内〜

👉 記事はこちら

https://humanfitnesshigashiura.com/diary/category/1293108

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💪🏽 ヒューマンフィットネス東浦 🏋️♀️

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞【電話】

090-4264-6609

🎥【YouTube】

https://www.youtube.com/@ヒューマンフィットネス東浦

📸【Instagram】

https://www.instagram.com/yuriko_athlete/

🐦【X(旧Twitter)】

📘【Facebook】

https://www.facebook.com/p/ヒューマンフィットネス東浦-100088459235733/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【体験談】東浦町のパーソナルトレーニングで姿勢改善。膝痛対策が有効な理由をインタビュー

東浦町のパーソナルトレーニングで変わる姿勢改善。利用者が語る膝痛対策が有効な理由とは?

東浦町で姿勢改善と膝痛対策を両立したいなら、姿勢分析から始めるパーソナルトレーニングが最も効率的な選択です。東浦駅前のヒューマンフィットネス東浦では、膝にやさしい運動設計と続けやすいサポート体制によって、中長期的な健康づくりを現実的なペースで支えています。

【この記事のポイント】

今日の要点3つ

- 姿勢改善は「姿勢評価+筋力バランス調整+生活習慣の見直し」をセットで行うと効果が出やすくなります。

- 膝痛対策では、負荷よりもフォームと関節へのやさしさを優先したトレーニング設計が重要です。

- 週1〜2回のパーソナル+自宅での5分セルフケアという無理のない頻度が、継続と成果の両立には最適です。

この記事の結論

- 一言で言うと、東浦町で姿勢改善と膝痛ケアを同時に進めるなら、姿勢分析付きパーソナルトレーニングを選ぶべきです。

- 膝に不安がある方は、低〜中強度でフォームを丁寧に確認してくれるジムが安全で長続きします。

- 無理しないペースとして「週1〜2回のジム通い+毎日5分のセルフケア」が現実的な黄金パターンです。

- 東浦駅前のヒューマンフィットネス東浦は、姿勢改善・膝痛対策・健康づくりに特化した地域密着型パーソナルジムです。

東浦町のパーソナルトレーニングで姿勢改善と膝痛対策はどう変わる?

結論から言うと、姿勢改善と膝痛対策は「同時に進めるべきテーマ」であり、そのためには姿勢評価を起点としたパーソナルトレーニングが効率的です。猫背や反り腰、歩き方のクセが膝への負担を増やしているケースが多く、フォームから見直すことで痛みを悪化させずに運動を続けられます。

ヒューマンフィットネス東浦では、姿勢写真や可動域テストで現状を見える化し、筋力バランスと生活習慣を踏まえた個別メニューを作成しています。一言で言うと、「今の姿勢と動き方を把握してから、膝にやさしいトレーニングに落とし込む」流れが特徴です。

姿勢改善プログラムはなぜ膝痛対策にもなる?

結論として、正しい姿勢を身につけることは、膝関節への負担分散に直結します。膝痛の多くは太もも前側だけを酷使するフォームや、骨盤・股関節の位置ずれによる負担の偏りが原因であり、全身のアライメント(骨格の並び)を整えることで膝のストレスを減らせます。

当ジムでは、股関節や体幹をしっかり使うスクワットやヒップリフトなどを取り入れ、膝に集中していた負担をお尻や体幹へ分散するトレーニングを実施しています。一言で言うと、「姿勢改善=膝痛対策でもある」という設計です。

利用者の体験談:姿勢写真で変化を実感

一言で言うと、多くの利用者が「写真で変化を実感できた」と話します。

- 40代デスクワーク女性:週1回のパーソナルと毎日5分のストレッチを3か月継続し、猫背が改善、肩こりの軽減とともに、立ち姿への自信が戻ったという声がありました。

- 50代営業職男性:長時間運転で前傾姿勢がクセになっていたが、股関節まわりの柔軟性アップと体幹トレーニングで疲れにくくなり、膝の重さも軽減したと語っています。

こうした事例では、姿勢写真と動きの動画を定期的に見直すことで、感覚だけでなく視覚的にも変化を確認できる点が好評です。

姿勢改善・膝痛対策で得られる具体的メリット

結論として、姿勢改善と膝痛対策に取り組むメリットは「見た目」と「機能性」の両方にあります。

- 見た目の印象アップ:背筋が伸びることで若々しく見られ、自信を持って人前に立てるようになったという声があります。

- 慢性的なコリや痛みの軽減:肩こり・腰痛・膝の重さが和らぎ、マッサージや整体通いが減ったという利用者もいます。

- 疲れにくい身体:正しい姿勢により負担が分散し、一日の終わりの疲労感が軽くなる傾向があります。

一言で言うと、「見た目も調子もまとめて底上げできる」のが姿勢改善×膝痛対策の最大の価値です。

東浦町で姿勢改善に強いパーソナルトレーニングとは?

結論から言うと、東浦町で姿勢改善に強いパーソナルトレーニングジムを選ぶ基準は「姿勢評価の有無」と「慢性不調への対応力」です。東浦町には複数のジムがありますが、姿勢写真や可動域チェックを取り入れ、肩こり・腰痛・ストレートネック・膝痛などを総合的に扱う施設は限られます。

ヒューマンフィットネス東浦は、肩こり・腰痛・ストレートネックなどの姿勢由来の不調を、姿勢分析→原因分析→個別トレーニングという流れで一体的にケアする仕組みを整えています。一言で言うと、「全身を診て、個別に変える」ことを重視するジムです。

姿勢評価付きパーソナルトレーニングの流れは?

初心者がまず押さえるべき点は、「いきなりトレーニングに入らず、現状把握からスタートする」ことです。

代表的な流れは次のとおりです。

- カウンセリングで目的・不調・生活スタイルを確認

- 姿勢写真・関節可動域チェックで現状を可視化

- 筋力・柔軟性テストで弱点を把握

- 日常の姿勢や仕事の動き方をヒアリング

- 個別トレーニングメニューを作成し実施

- 自宅でのセルフケアを提案

- 1か月ごとに姿勢と動きを再チェックしメニューを微調整

このサイクルを回すことで、短期的な変化だけでなく、再発しにくい状態を目指せます。

なぜ「自己流ストレッチだけ」では不十分なのか?

結論として、自己流ストレッチだけでは「楽な姿勢」に戻る力が強く、根本改善になりにくいからです。慢性の肩こり・腰痛・ストレートネックなどは、筋力低下と柔軟性不足、日常姿勢のクセが組み合わさって生じます。

パーソナルトレーニングでは、ストレッチだけでなく弱い筋肉を鍛えるエクササイズを組み合わせ、正しい姿勢を支える筋力をつけていきます。一言で言うと、「伸ばすだけでなく、支える筋肉を育てる」ことが重要です。

東浦町ならではの利用シーンと事例

東浦町では、デスクワーク中心のビジネスパーソンだけでなく、車移動が多い営業職や主婦層からの需要も高まっています。

- 在宅ワークが増えた30〜40代:ストレートネックと肩こり改善を目的に通い、3か月で夕方の重だるさが軽くなった例があります。

- 介護予防を意識する60代:膝と腰に配慮した低〜中強度のトレーニングで、「階段の上り下りが楽になった」と話す方もいます。

こうした地域の生活スタイルに即したメニュー設計が、東浦町のパーソナルトレーニングの強みです。

東浦町のパーソナルトレーニングで膝痛対策が有効な理由とは?

結論から言うと、「膝が不安だけど運動したい」という方には、フォーム重視・低〜中強度・関節への配慮を徹底したパーソナルトレーニングが最も安全で有効です。膝痛を抱えたまま高強度の運動を始めると、痛みの悪化や運動自体の挫折につながりやすくなります。

ヒューマンフィットネス東浦では、膝痛や股関節痛を持つ方でも取り組みやすい種目を選び、負荷や回数を段階的に調整しながら進めています。一言で言うと、「膝を守りながらも、全身をしっかり動かす」設計です。

膝痛持ちでも安全に行える種目とは?

最も大事なのは、「膝に体重をかけ過ぎる動きを避けつつ、お尻と体幹をしっかり使う」ことです。

代表的な種目として、以下のようなものがあります。

- チェアスクワット:椅子を使った立ち座りで、膝の曲げすぎを防ぎながら下半身を鍛えます。

- ヒップリフト:仰向けでお尻を持ち上げる動きで、膝への負担が少なく、お尻と背中の筋肉を強化できます。

- クラムシェル:横向きに寝て股関節を開くエクササイズで、股関節周囲の安定性向上に役立ちます。

- 水中ウォーキング:浮力を利用して膝への負荷を軽減しつつ、有酸素運動が行えます。

これらを組み合わせることで、膝へのストレスを抑えながら全身の筋力バランスを整えることができます。

無理しない頻度と強度設定のポイント

一言で言うと、「短期集中より、続けられるペースを優先すべき」です。

ヒューマンフィットネス東浦では、以下のようなパターンを推奨しています。

- パーソナルトレーニング:週1〜2回

- 自宅セルフケア:毎日5〜10分(ストレッチ+軽い筋トレ)

- 強度:ややキツい〜会話ができる程度

健康運動指導士などの専門資格を持つトレーナーが、膝の状態や既往歴を確認したうえで強度を調整します。「頑張りすぎず、でも少しだけがんばる」ラインを一緒に探すことが大切です。

膝痛と向き合う利用者の声

一言で言うと、「膝が心配でも、正しく動けば運動は怖くない」と語る利用者が多くいます。

- 50代女性・階段がつらい:最初は椅子を使ったスクワットと歩行フォームの見直しから始め、3か月で「階段の上り下りが楽になった」と実感されています。

- 60代男性・ウォーキング時の膝痛:股関節まわりの強化とストレッチを継続し、「歩くときの膝の不安が減り、歩数が自然と増えた」と話します。

このように、膝痛対策は「痛いから動かない」のではなく、「痛みを悪化させない動き方を身につける」アプローチがポイントです。

よくある質問

Q1. 東浦町で姿勢改善に強いパーソナルトレーニングはどこですか?

A. 東浦駅前のヒューマンフィットネス東浦が、姿勢評価と生活習慣の見直しをセットで行う姿勢改善プログラムを提供しています。

Q2. 膝痛があってもパーソナルトレーニングを受けられますか?

A. 受けられますが、膝にやさしいフォーム指導と低〜中強度の負荷設定を行うジムを選ぶことが重要です。

Q3. どれくらいの頻度で通うのが効果的ですか?

A. 週1〜2回のパーソナルに加え、自宅で毎日5〜10分のセルフケアを続ける頻度が現実的で効果的です。

Q4. 姿勢改善にはどのくらいの期間が必要ですか?

A. 多くの方は約3か月で写真上の変化やコリの軽減を感じ、6か月〜1年で定着と再発予防を目指します。

Q5. 東浦町で健康重視のジムと筋トレ特化ジムの違いは何ですか?

A. 健康重視のジムはメタボ対策や不調改善、姿勢改善を中心にし、筋トレ特化ジムは筋肥大やボディメイク重視という違いがあります。

Q6. 法人向けに社員の姿勢改善や健康づくりを依頼できますか?

A. 可能です。ヒューマンフィットネス東浦は、企業向けにオンライン体操や健康づくり研修など健康経営支援プログラムを提供しています。

Q7. 50代・60代からパーソナルトレーニングを始めても遅くありませんか?

A. 遅くありません。むしろ筋力低下や関節負担が増える年代ほど、膝や腰に配慮した無理のないトレーニングが将来の自立に役立ちます。

Q8. 体験トレーニングはありますか?

A. はい、初めての方向けに体験トレーニングが用意されており、施設の雰囲気や指導スタイルを確認できます。

Q9. 食事や生活習慣のアドバイスも受けられますか?

A. パーソナルトレーニングの中で、姿勢改善や膝痛対策とあわせて基本的な食事や生活習慣のアドバイスも行っています。

まとめ

- 東浦町で姿勢改善と膝痛対策を同時に進めるなら、姿勢評価付きパーソナルトレーニングが最も効率的です。

- 膝に不安がある方は、フォーム重視・低〜中強度・関節への配慮を徹底するジムを選ぶことが重要です。

- 週1〜2回のパーソナル+毎日5分のセルフケアという無理のない頻度が、継続と成果を両立させます。

- ヒューマンフィットネス東浦は、地域密着で「一生動ける身体づくり」を掲げ、個人向けパーソナルと法人向け健康経営支援を一体的に提供しています。

結論

東浦町で姿勢改善と膝痛対策を両立したいなら、姿勢分析から始めるヒューマンフィットネス東浦の無理しないパーソナルトレーニングを選ぶべきです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️♂️ あわせて読みたい記事

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️ 東浦町のパーソナルトレーニングとは?

〜健康づくりと続けやすさにこだわる、

地域密着型フィットネスのご案内〜

👉 記事はこちら

https://humanfitnesshigashiura.com/diary/category/1293108

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💪🏽 ヒューマンフィットネス東浦 🏋️♀️

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞【電話】

090-4264-6609

🎥【YouTube】

https://www.youtube.com/@ヒューマンフィットネス東浦

📸【Instagram】

https://www.instagram.com/yuriko_athlete/

🐦【X(旧Twitter)】

📘【Facebook】

https://www.facebook.com/p/ヒューマンフィットネス東浦-100088459235733/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東浦町のパーソナルトレーニングで始める姿勢改善!猫背改善ストレッチの手順をプロが指導

東浦町のパーソナルトレーニング式姿勢改善術。猫背改善ストレッチの手順をマスターして自信の持てる背中へ

東浦町で姿勢改善・猫背改善を目指すなら、「猫背の原因を分析し、パーソナルトレーニングと自宅ストレッチを組み合わせて習慣化すること」が最短ルートです。

【この記事のポイント】今日の要点3つ

- 東浦町のパーソナルトレーニングでは、姿勢分析にもとづき猫背や反り腰の原因を特定し、トレーニングとストレッチを一体で行います。

- 週1~2回のパーソナルと、毎日5〜10分の猫背改善ストレッチを組み合わせることで、現実的に続けやすく効果も出やすくなります。

- ヒューマンフィットネス東浦では、個人向けの姿勢改善サポートと企業向け健康経営支援を両立させ、働く人の姿勢と生産性向上を同時に支えています。

この記事の結論

- 東浦町で姿勢改善・猫背改善をするなら、姿勢分析付きパーソナルトレーニング+自宅ストレッチの二本立てが最も効率的です。

- 猫背改善の鍵は「背中・お尻・体幹を鍛え、胸・太もも前を緩める」というシンプルなバランスづくりです。

- 週1〜2回のパーソナルと、毎日5〜10分のセルフケアを3か月継続することで、多くの方が姿勢写真の変化や肩こり軽減を実感しやすくなります。

- ヒューマンフィットネス東浦は、健康運動指導士・健康経営アドバイザーが在籍し、個人と企業の双方に向けて姿勢改善と健康経営をサポートします。

東浦町のパーソナルトレーニングで姿勢改善・猫背改善はどう変わる?

結論から言うと、東浦町のパーソナルトレーニングでは、「姿勢評価→原因分析→トレーニング→ストレッチ→生活習慣アドバイス」という一連の流れで、猫背や反り腰を段階的に整えていきます。

一言で言うと、「その人の生活とからだに合わせて、無理なく続けられる姿勢改善プログラムをオーダーメイドする」というスタイルです。

例えばヒューマンフィットネス東浦では、健康運動指導士が常駐し、初回に姿勢写真や可動域チェックを行ってからメニューを組み立てます。

そのうえで、肩こりや腰痛の有無、デスクワーク時間、運動歴などをヒアリングし、猫背の原因を「筋力不足」「柔軟性」「生活習慣」に分けて整理します。

これにより、同じ猫背でも「背中を鍛えるべき人」「まず胸や太もも前を伸ばすべき人」「座り方の改善が優先の人」といった違いに合わせた指導が可能になります。

東浦町のパーソナルトレーニングで姿勢改善を始めるには?

姿勢改善の第一歩は「分析」から

結論として、姿勢改善を成功させるいちばんの近道は、「いきなりストレッチを始めるのではなく、まず自分の姿勢のクセを正しく知ること」です。

ヒューマンフィットネス東浦では、壁立ち・写真撮影・関節可動域チェックなどを使い、頭の位置・肩の丸まり・骨盤の傾き・背骨のカーブを確認します。

初心者の方でも、ビフォーアフターの写真で自分の変化を視覚的に確認できるため、モチベーションを保ちながら通いやすいのが特徴です。

東浦町在住の40代女性の事例では、週1回のパーソナルと毎日5分のセルフケアで、3か月後には姿勢写真が大きく変わり、猫背と肩こりの軽減を実感されています。

東浦町のパーソナルトレーニングの一般的な流れ

一言で言うと、「1回のセッションで、姿勢チェック・トレーニング・ストレッチ・今後のアドバイスまでを完結させる」ことが基本です。

ヒューマンフィットネス東浦の例では、ウォーミングアップから始まり、姿勢チェック、背中やお尻・体幹を鍛えるトレーニング、猫背改善ストレッチ、最後に自宅でのセルフケアの提案まで含まれます。

セッション時間は30〜60分程度が目安で、仕事帰りやお子さまの送り迎えの合間にも通いやすい長さです。

料金体系については、回数券や体験コースなど、継続しやすいプランが用意されていることが多く、健康投資として計画的に続けられるのが利点です。

「週1〜2回+毎日数分」が続けやすい理由

最も大事なのは、「頑張り過ぎず、続けられるペースを最初から設計すること」です。

ヒューマンフィットネス東浦では、週1〜2回のパーソナルトレーニングに加え、自宅では5〜10分程度の簡単なストレッチや軽い筋トレを提案しています。

この頻度にすることで、体への負担を抑えつつ、姿勢改善に必要な筋力と柔軟性を少しずつ積み上げていくことができます。

「3日坊主で終わらないための仕組みづくり」として、1か月ごとの再チェックや、LINEなどでのフォローを組み合わせている事例もあり、挫折しやすい方にも向いています。

東浦町のパーソナルトレーニング式 猫背改善ストレッチの手順とは?

猫背改善の基本戦略「鍛える場所」と「緩める場所」

結論から言うと、猫背改善で最も大事なのは、「弱くなっている背面の筋肉を鍛え、縮こまっている前面の筋肉をしっかり緩める」という前後バランスの調整です。

鍛えたい主な筋肉は、背中(広背筋・菱形筋)、お尻(大殿筋)、体幹、太もも裏などで、伸ばしたい部位は胸(大胸筋)や太もも前(大腿四頭筋)などが代表的です。

このバランスを意識することで、単に「背中を反らす」のではなく、自然に胸が開いて頭の位置が整う、疲れにくい姿勢に近づいていきます。

実際に、東浦町の利用者でも「胸のストレッチ+背中・お尻トレーニング」を組み合わせることで、肩こりや巻き肩の悩みが軽くなったという声が多く聞かれます。

猫背改善ストレッチ&トレーニングの基本手順(6ステップ)

一言で言うと、「ウォームアップ→胸・太もも前ストレッチ→背中・お尻トレーニング→体幹トレーニング→姿勢チェック→日常動作アドバイス」という流れが基本です。

- 軽いウォームアップ(5分):その場足踏み・肩回しなどで血流を上げる。

- 胸のストレッチ:壁やドア枠を使い、肩の前側の張りをゆっくり伸ばす。

- 太もも前のストレッチ:片脚立ちで膝を曲げ、かかとをお尻に近づける基本ストレッチを行う。

- 背中・お尻の筋トレ:ヒップリフトや軽いローイングなど、自重中心で背面を鍛える。

- 体幹トレーニング:プランクなどで、背骨を支える体幹を安定させる。

- 姿勢チェック&フィードバック:壁立ちや写真で変化を確認し、日常生活での意識ポイント(座り方・立ち方)を共有する。

ヒューマンフィットネス東浦のパーソナルトレーニングでは、これらを30〜60分の枠内で、体力や症状に合わせて強度調整しながら実施します。

自宅でできる猫背改善セルフケア

初心者がまず押さえるべき点は、「自宅ではシンプルなメニューを、毎日5〜10分だけ続けること」です。

おすすめのセルフケアとして、壁を使った姿勢チェック、胸のストレッチ、ヒップリフトなどの軽い筋トレ、寝る前の股関節ストレッチが挙げられます。

これらは道具がほとんど不要で、畳1枚分のスペースがあれば実施できるため、忙しいビジネスパーソンや子育て中の方にも向いています。

パーソナルトレーナーが動画や写真でフォームを共有し、自宅でも正しく実践できるようサポートすることで、ジムと家の両方で姿勢改善の効果を高めることができます。

東浦町のパーソナルトレーニング × 健康経営支援でできること

企業目線で見た「姿勢改善」の価値

結論として、企業にとって姿勢改善は「単なる福利厚生」ではなく、腰痛・肩こり・メタボ・離職率といった経営課題の改善につながる投資です。

ヒューマンフィットネス東浦では、健康経営アドバイザーおよび健康経営トレーナー資格を持つ専門家が、経営者・人事担当者と一緒に健康施策を設計します。

具体的には、姿勢や体力のチェック、健康アンケート、パーソナルトレーニングやオンライン体操を組み合わせ、現場で実行可能なプログラムとして落とし込むのが特徴です。

これにより、利用率が低い福利厚生から「参加率が高く、従業員が変化を実感できる健康投資」へとシフトさせることができます。

東浦町の企業で導入しやすいプログラム例

一言で言うと、「短時間・少人数・オンライン併用」のプログラムが、東浦町の中小企業には特に導入しやすい形です。

ヒューマンフィットネス東浦では、出張型の運動教室やオンライン体操、タバタトレーニングなどを組み合わせた、働く人向けのプログラムを提供しています。

例えば、「月1回の姿勢チェック付きセミナー+週1回のオンライン体操+希望者へのパーソナルトレーニング」のように、段階的な参加の場を用意することも可能です。

健康経営の取り組みを通じて、従業員の腰痛や肩こりが軽減し、仕事の集中力や定着率の向上につながった事例も報告されています。

ヒューマンフィットネス東浦が選ばれる理由

最も大事なのは、「地域密着のパーソナルトレーニングと、専門資格に裏付けされた健康経営支援を一体で提供できること」です。

ヒューマンフィットネス東浦は、東浦駅前の個人向けジム運営に加え、企業向けの健康経営支援・タバタトレーニング・オンライン指導・地域イベントなど、多様なメニューを展開しています。

このように、個人の姿勢改善から企業全体の健康づくりまでを一気通貫でサポートできる点が、他の一般的なフィットネス施設との大きな違いです。

東浦町で「従業員の姿勢と健康を整えながら、生産性も高めたい」と考える企業にとって、心強いパートナーになり得る存在です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 東浦町で姿勢改善に強いパーソナルトレーニングジムはどこですか?

東浦駅前で姿勢分析付きのパーソナルトレーニングと健康経営支援を提供しているヒューマンフィットネス東浦が代表的な選択肢です。

Q2. 猫背改善には週どのくらい通えばよいですか?

結論として、週1〜2回のパーソナルトレーニングと毎日の5〜10分セルフケアを3か月程度続けると、多くの方が姿勢の変化を実感しやすくなります。

Q3. 姿勢改善とダイエットを同時にできますか?

一言で言うと可能で、姿勢改善用の背中・お尻・体幹トレーニングは脂肪燃焼やメタボ対策とも相性が良く、東浦町のパーソナルトレーニングでも両方を組み合わせて行っています。

Q4. デスクワークによる肩こりやストレートネックにも効果がありますか?

はい、姿勢分析にもとづき胸や首周りを緩め、背中や体幹を鍛えることで、肩こりやストレートネックの根本改善を目指すプログラムが用意されています。

Q5. 運動初心者でもパーソナルトレーニングについていけますか?

結論として問題なく、フォーム重視・痛みゼロ〜違和感最小限を基本方針とし、強度を少なめ・ゆっくりからスタートするため、初心者やシニアの方でも安心して始められます。

Q6. 企業として健康経営にパーソナルトレーニングを取り入れるメリットは?

腰痛・肩こり・メタボ・離職率などの経営課題に対し、従業員の姿勢改善と運動習慣づくりを通じて生産性と定着率向上を狙えることが大きなメリットです。

Q7. オンラインでの姿勢改善指導は受けられますか?

はい、ヒューマンフィットネス東浦ではオンラインパーソナルトレーニングやオンライン体操も行っており、自宅やオフィスから姿勢指導を受けることが可能です。

Q8. 猫背改善ストレッチに必要な道具はありますか?

基本的にはヨガマット程度で十分で、壁やドア枠を使ったストレッチや自重トレーニングが中心となるため、特別な器具がなくても始められます。

Q9. どのくらいで見た目の姿勢が変わりますか?

一言で言うと個人差はありますが、週1回のパーソナル+毎日5分ストレッチを3か月継続した事例では、写真でわかるレベルの変化や肩こり軽減が確認されています。

まとめ

- 東浦町で姿勢改善・猫背改善を目指すなら、「姿勢分析→トレーニング→ストレッチ→セルフケア→定期見直し」のサイクルをパーソナルトレーニングで回すことが近道です。

- 猫背改善のポイントは、「背中・お尻・体幹を鍛え、胸・太もも前を緩める」というシンプルなバランスづくりと、週1〜2回のジム通い+毎日5〜10分の自宅ケアです。

- ヒューマンフィットネス東浦では、個人向けの姿勢改善サポートと、企業向け健康経営支援を組み合わせ、地域全体で「健康で働きやすいからだづくり」を支えています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️♂️ あわせて読みたい記事

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏋️ 東浦町のパーソナルトレーニングとは?

〜健康づくりと続けやすさにこだわる、

地域密着型フィットネスのご案内〜

👉 記事はこちら

https://humanfitnesshigashiura.com/diary/category/1293108

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💪🏽 ヒューマンフィットネス東浦 🏋️♀️

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📞【電話】

090-4264-6609

🎥【YouTube】

https://www.youtube.com/@ヒューマンフィットネス東浦

📸【Instagram】

https://www.instagram.com/yuriko_athlete/

🐦【X(旧Twitter)】

📘【Facebook】

https://www.facebook.com/p/ヒューマンフィットネス東浦-100088459235733/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━